フローリングの張り替え工事と聞くと、完成後のきれいな床を思い浮かべる方が多いかもしれません。どのような過程で造られているのか知る機会は少ないでのはないでしょうか。

今回は、ある住宅で行われたフローリング張り替え工事の様子をご紹介します。

完成に至るまでの現場で見えた、職人の技や空間づくりの工夫など裏側をぜひご覧ください。

専用道具で描かれたボンドの模様

フローリングを貼る前に行うのが、床材の裏面に接着剤を塗る作業です。

この工程では、職人が専用のヘラ状の道具を使い、波紋のような模様が美しく浮かび上がるように塗っていました。

この模様は見た目のためだけではなく、接着剤の染み出しを緩和し、空気を逃がしながら均一に接着力を高めるための塗り方です。塗布の厚みや方向にもムラがないよう、1枚1枚丁寧に塗られています。

職人の現場感覚が生きる工夫

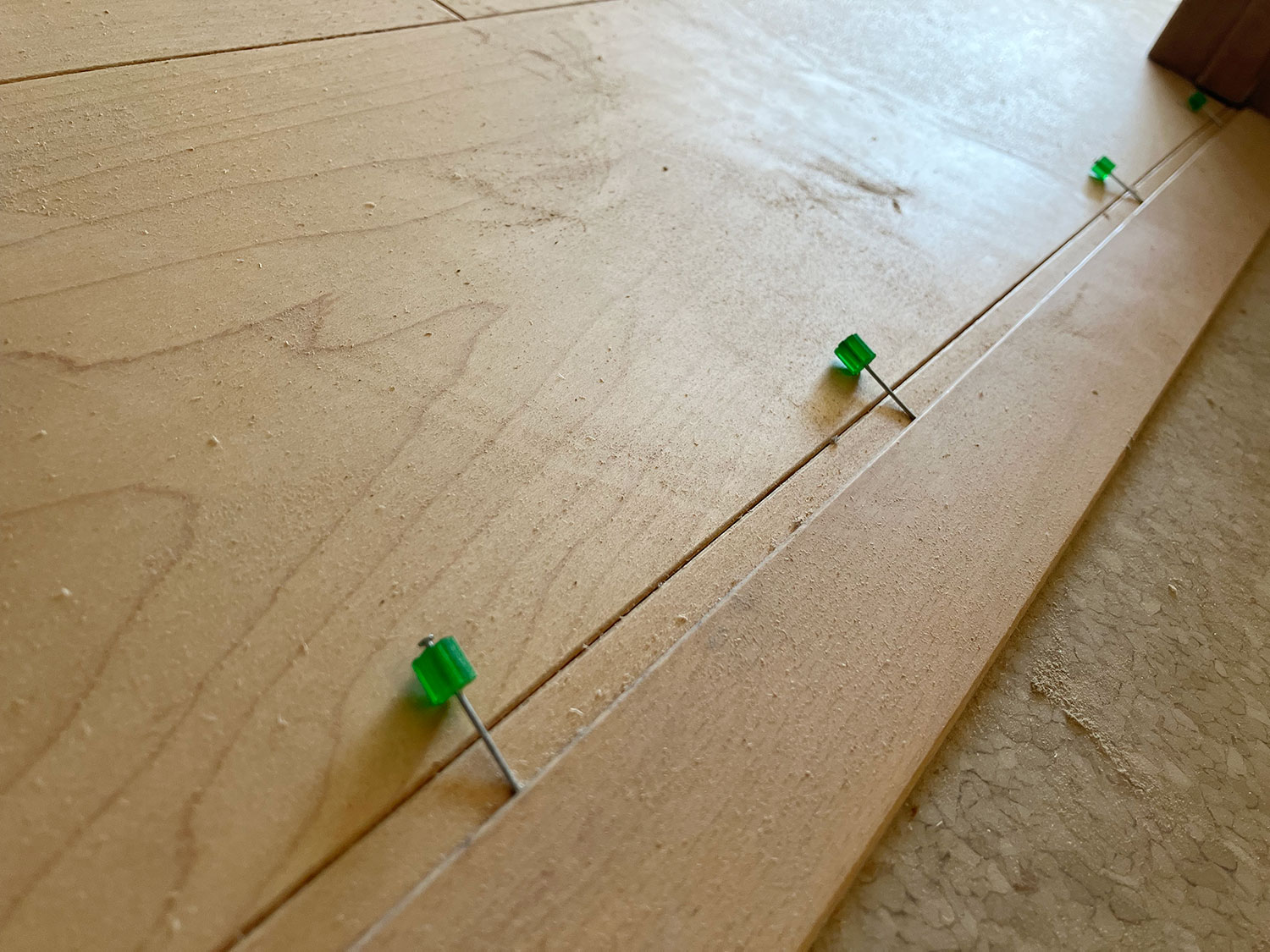

床材を並べるときには、板と板の間(目地)を一定の幅に保つことが重要です。

木材は湿度で伸縮するため、ほんのわずかなすき間が後々のきしみや浮きを防ぎます。

現場では、一般的な楔(クサビ)の他に、マチ針も使用していました。マチ針は目地の幅や位置の微調整で役立つそうですが、今回の写真はプレスの為に使用しているとのこと。

マチ針は、細くて扱いやすいのと、目につきやすいため確実に回収できるメリットがあるそうです。

正確なカットで、ぴったり納める

フローリング材は、壁ぎわや柱まわりなどでカットが必要になります。

現場では、電動工具を使いながらサイズを確認し、仮置き→微調整→本貼りという流れで丁寧に作業が進められていました。

このひと手間が、完成時の「ずれのない美しい仕上がり」につながります。

まとめ

今回の張り替え工事では、「乱張り(ランバリ)」という張り方が採用されました。 長さをランダムにずらしたフローリング材を使うことで、木の表情に自然なリズムが生まれ、空間全体が柔らかく、心地よい印象に仕上がります。 また、張り方向は玄関からリビングに向かって視線が抜けるように設計されており、空間に奥行きと開放感を与える工夫がされています。

もともと独立していた和室とリビングをひとつの空間にまとめ、開放感のある間取りにリノベーションした今回の現場。玄関からリビングへ、視線が自然と抜けるコンセプトは職人さんと共有できており、イメージ通りの完成となりました。

このように貼り方と配置の工夫により、部屋全体が以前より広く、明るく、自然につながる空間に仕上がります。